Las ofrendas de la Ciencia

Compartimos, a continuación, un aporte para este portal sobre el debate del conocimiento científico, en tiempos de exploraciones vía stream. El artículo fue escrito por integrantes del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba y del colectivo científico Spectra. Laboratorio de Antropología Especulativa.

Por José María Miranda Pérez y Francisco Pazzarelli

Nunca entendí cómo los extranjeros podían venir y decirnos dónde morir y dónde vivir

Tanya Tagaq

El hombre blanco es poseedor de una cualidad que lo ha hecho hacer camino: la falta de respeto.

Henri Michaux

Somos adictos a la Modernidad.

Ailton Krenak

Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio.

Federico García Lorca

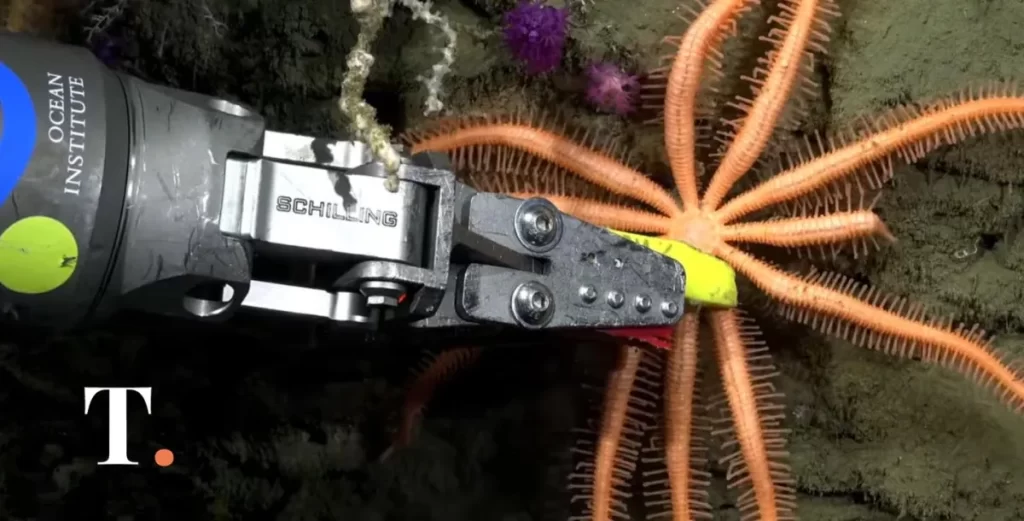

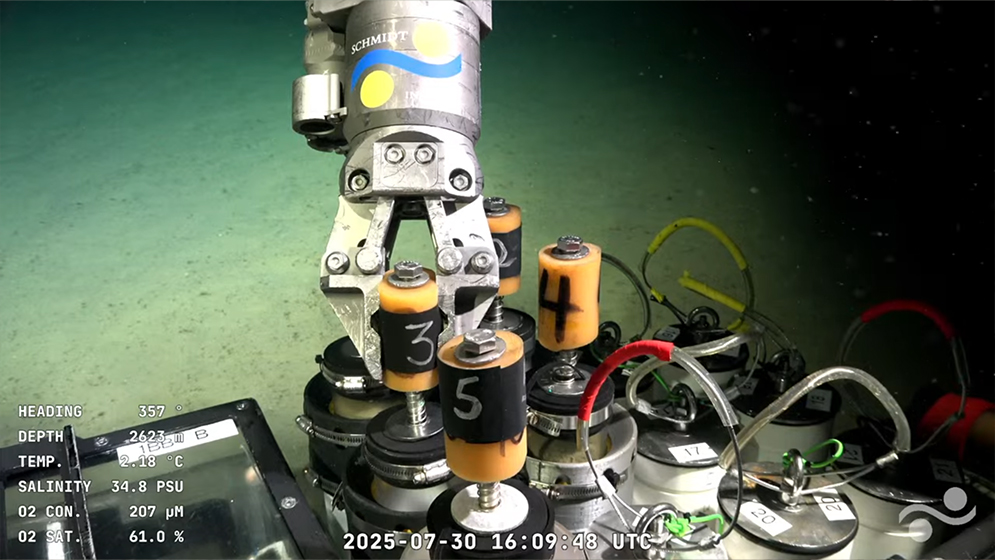

Entre julio y agosto de 2025 se transmitió en vivo una misión científica liderada por especialistas del CONICET, en asociación con la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute, cuyo objetivo era explorar una zona poco conocida del cañón submarino Mar del Plata, en la plataforma continental argentina. El streaming colocó a millones de espectadores frente a la colosal tarea de descubrimiento de lxs biólogxs marinxs, quienes explicaban en directo cada paso de su trabajo mientras se exhibían especies y geografías, muchas de ellas nunca antes vistas. La transmisión cautivó a una amplia audiencia con la belleza angelical de seres diáfanos y etéreos, habitantes de un mundo ignoto y fuera de nuestra imaginación inmediata. Junto a estas imágenes, se sucedían comentarios y clases improvisadas sobre el vehículo submarino y los distintos instrumentos empleados para el registro, captura y conservación de especímenes: aspiradoras, freezers, cámaras y tenazas robóticas, algunos habituales en esta clase de investigaciones.

Celebrado ampliamente, el directo de la expedición abrió un espacio inusitado para la discusión sobre el valor de la Ciencia en medios y redes sociales. Esto ocurría en un contexto signado por la crisis terminal del sistema científico, que enfrenta el peor desfinanciamiento de su historia bajo el gobierno de Javier Milei, sumado a un retroceso generalizado en las políticas públicas destinadas al conocimiento a nivel global. En paralelo, aunque con menor visibilidad, emergieron dos discusiones, referidas a la soberanía científica y territorial, por un lado, y a las consecuencias éticas de nuestros modos de conocer, por otro. El despliegue de estos cuestionamientos, junto a la viralización de un fuerte sentimiento colectivo de orgullo, expuso algunos de los principios cosmológicos de las formas de la Curiosidad moderna, que se encuentran en estrecha continuidad con aquello que, previamente, definimos como la dimensión Útil de la Ciencia.

El debate sobre la soberanía comenzó con una controversia, aún en curso, respecto de las implicancias geopolíticas de llevar adelante un proyecto en mar argentino con financiamiento extranjero. Las dudas sobre el destino del conocimiento y las imágenes generadas, así como la necesidad (o no) de que sea el Estado quien financie expediciones de esta índole, se multiplicaron entre lxs analistas. Más allá de las diferencias político-partidarias, la mayoría de voces mediáticas coincidió en la relevancia de la misión como insumo para gestionar la futura explotación del fondo oceánico. Tal vez el ejemplo más ilustrativo fue el “cruce” de opiniones entre dos conocidos streamers y conductores, el Gordo Dan y Pedro Rosemblat, que, portando banderas ideológicas opuestas, defendieron ambos, con distinta vehemencia, la expansión del extractivismo marítimo. De esta manera, la discusión sobre la soberanía se planteaba sobre un supuesto no cuestionado: el espíritu de la Ciencia se define por su utilidad y servicio al desarrollo económico, sostenido por la alianza Estado-Capital, independientemente de si el acento recae en uno u otro polo.

No seremos los primeros en señalar que la producción moderna de conocimiento científico constituye un modo de colonización, dos caras de una misma moneda: Ciencia y Ocupación comparten una historia y espíritu común, profundamente encarnados en los cuerpos de quienes nos reconocemos como científicxs. Esta relación indisoluble fue inaugurada con el pacto originario que dispuso al quehacer de la Ciencia como herramienta indispensable del frente de modernización occidental. De dicha alianza emergió, entre otras cosas, una profunda transformación en la estructura del Tiempo y en los sentidos posibles y deseables de cualquier devenir. Desde entonces, nuestro suceder como seres humanos quedó encapsulado en la figura de una flecha que separa el pasado del presente y avanza de forma ineluctable, alimentada por la idea de Progreso. Este esquema tiene al par Ciencia/Ocupación como uno de sus motores principales, y a la promesa de Futuro como bien último que engloba, política y moralmente, cualquiera de nuestras decisiones como especie —sobre todo, cuando se trata de sacrificar una parte del globo para que otra sobreviva.

Si la discusión sobre el extractivismo surgió en simultáneo con la contemplación de la belleza submarina, no fue, como se acusó en distintas ocasiones, porque se intentó empañar la empresa científica nacional (“¡justo en este momento, cuando es necesario defender la ciencia!”), sino porque ambas dimensiones son inseparables en su origen. Esa ligazón se torna aún más visible en este tipo de instancias, cuando se avanza de manera pionera, ávidxs de conocer y plantar bandera allí donde nadie ha puesto un pie antes. La “belleza” del conocimiento se paga siempre con la violencia de toda Ocupación.

El segundo de los debates, menos escuchado pero más radical en sus cuestionamientos, apuntó directamente a las implicancias éticas y ontológicas de las prácticas modernas de conocimiento —ejemplificadas en la expedición, aunque extensibles a la Ciencia en su conjunto. Algunos grupos activistas denunciaron el sesgo especista del proyecto, subrayando la contradicción entre la fascinación de observar a estos seres en sus hábitats naturales, mientras algunos de ellos eran capturados y convertidos en ejemplares de estudio[4]. Confrontaban, así, una certeza que la mayoría de nosotrxs hemos aprendido a aceptar en nuestro paso por las aulas: el conocimiento científico exige sacrificios. La consciencia de ello se traduce en complejos protocolos éticos a nivel internacional, cada vez más estrictos, destinados a reducir los costos vitales que conlleva la comprobación de nuestras hipótesis de trabajo. Sin embargo, rara vez se cuestiona la necesidad misma del sacrificio, y mucho menos su eliminación: la captura y/o muerte de ejemplares no es opcional, sino condición indispensable para la fabricación del conocimiento científico, impuesta por los métodos del laboratorio, y amparada por el paraguas moral del “bien mayor” sobre el que se funda la promesa del Futuro. El avance de la Ciencia, imparable y fundamento de cualquier Progreso Humano, depende de estas ofrendas.

Aunque la exploración submarina sea el catalizador de estas reflexiones, en las Ciencias Sociales y Humanas reconocemos movimientos equivalentes. Desde hace al menos un siglo, la captura de ejemplares humanos vivos dejó de ser parte de los modos de conocimientos sociobiológicos sobre nuestra especie; no obstante, muchos de esos restos mortales —testigos de épocas en que el vínculo entre Ciencia y Ocupación era menos obviado— continuaron exhibiéndose en Museos hasta bien entrado el siglo XXI, es decir, hasta hace apenas veinte años. Es cierto que, en paralelo, las disciplinas sociales y humanas desarrollaron una fuerte autocrítica, denunciado su propia colaboración con el pacto moderno originario y discutiendo futuros alternativos para nuestros modos de conocer. Y aunque sea imposible condensar estas discusiones en unos breves párrafos, la tendencia dominante ha sido el reconocimiento de esta alianza sacrificial para intentar reducirla al mínimo. Pero nunca la eliminamos: como dijimos, su existencia no es opcional. Ante esta imposibilidad, nos hemos convertido en especialistas en reproducirla bajo máscaras amables: hoy somos quienes nos ocupamos de reparar sus daños. En otras palabras, antes que abandonar la identidad en la que coagulan Ciencia y Ocupación, preferimos seguir vistiendo el sayo de la Utilidad y asumirnos como aquellxs que denuncian el avance del frente de modernización —del que nuestras denuncias también son parte— y, al mismo tiempo, proponen las mejores estrategias de compensación. Convencidos de que la flecha del Tiempo es inmodificable, de que el Progreso es el bien mayor que nos engloba y de que sus fallas son enmendables, asumimos la tarea de ponernos al frente de la gestión de los Caídos. No es casual, en este sentido, que la mayoría de nuestrxs estudiantes sueñen hoy con volverse gestores de políticas públicas, con la esperanza de resarcir las iniquidades que nuestras propias instituciones se encargan de sostener diariamente.

Las Ciencias Antropológicas, que conocemos de primera mano, han hecho de este razonamiento su sello distintivo: cargar con la “consciencia” de la violencia producida por las prácticas científicas, cultivando la “reflexividad” y la “denuncia” en el camino. Si en el pasado se capturaban ejemplares humanos, hoy el propósito mayoritario es traducir modos de vida en “culturas” a ser conocidas, respetadas y valoradas. Pero este cambio no modifica los fundamentos cosmológicos de la operación científica: el sacrificio persiste en esta reducción ontológica de otros modos de existencia a “visiones” y “sentidos” plausibles de ser absorbidos por la Ciencia, reafirmando que el mundo solo obtendrá nuestro respeto si es que antes se somete a nuestras explicaciones.

En todos los casos, estas nuevas ofrendas al altar de la Explicación son las que, en última instancia, permiten la transustanciación de nuestros “objetos de estudio” en candidatos a la preservación. En otras palabras, toda Reparación, independientemente de sus máscaras, es siempre la metamorfosis de una Ocupación previa.

El daño merece ser reparado, sin duda. Pero esa no debería ser nuestra meta final, sino apenas un paso hacia el desmontaje de las prácticas que hacen girar la imparable rueda del sacrificio —y de la reparación—, liberando a la curiosidad de su captura moderna.

No se cuida lo que no se conoce

Con el streaming de la expedición circularon también otros argumentos sobre el valor del conocimiento, apoyados en consignas como “conocer para cuidar”. Varias intervenciones, tanto de especialistas como del público en general, destacaron que el amor por el conocimiento constituye el verdadero corazón del ejercicio científico y que, por eso, la Ciencia tendería naturalmente a proteger aquello que convierte en objeto de su deseo. Si esto no ocurre, es por la coacción de los intereses espurios de los Dueños de Todo. Desde esta perspectiva, defender el sistema científico se presenta como una forma democrática de ampliar el acceso a ese amor a la mayor cantidad posible de personas. Cuantas más oportunidades existan de cultivar el placer por esta curiosidad, mayor sería la disposición a valorar y preocuparnos por el estado del mundo. Coincidimos con estas posturas en un punto: todxs poseemos una dimensión interior que nos impulsa a conectarnos con la experiencia de lo que está afuera de nosotrxs, que debería ser colectivamente cultivada —y que seguramente movilizó a buena parte de lxs televidentes del streaming. Pero no podemos olvidar que tanto nuestra curiosidad, como la idea de cuidado que la complementa, han sido laboriosamente cooptadas por el pacto originario que consagra a la Ciencia Útil como la única merecedora de existencia. De allí surge una diferencia insoslayable entre el interés de algunxs espectadores y el de lxs trabajadorxs de la Ciencia. Ningún proyecto científico, y menos aún su financiamiento, puede justificarse exclusivamente en la pulsión de satisfacer nuestra curiosidad. Esta sólo resulta tolerable en su forma englobante: cuando se orienta a acabar con el Misterio, explicar el funcionamiento de las cosas y producir “mejoras”, despejando así el camino para el impulso del desarrollo y la aceleración de la carrera científica. La única curiosidad admitida es la que resulta conveniente para perfeccionar, cada vez más, el doble movimiento del par Ocupación/Reparación, que ayuda a lavar las culpas de quienes seguimos en el frente de modernización.

El amor por el conocimiento, como justificación del quehacer científico, incluso cuando exige su ampliación democrática, es apenas una variación “blanda” del fundamento “duro” que define a la Ciencia como motor imparable del Progreso. Cuando defendemos la idea de “conocer para cuidar”, estamos en realidad invocando a la Protección, como otra de las declinaciones posibles del sacrificio. La Protección aparece como una nueva estrategia de Ocupación que delimita las partes del mundo que se reservarán a los poderes de la Ciencia —las partes que serán Explicadas—, para entonces entregar el resto a los poderes del Capital —las partes que serán Explotadas. Protección/Explotación constituye así otro par indispensable del pacto originario. Miles de arrecifes de coral, bosques, selvas, humedales, manglares y océanos lo testifican trágicamente: muchos de estos espacios se preservan sólo porque hemos permitido que muchos más sean destruidos. Algo semejante ocurre con los innumerables grupos indígenas y campesinos sometidos a su desaparición o drástica reducción, mientras otros son, al mismo tiempo, minuciosamente documentados, estudiados y protegidos. La polisemia entre “reserva natural” y “reserva indígena” debería bastar para advertirnos sobre la íntima relación entre Conocimiento, Ocupación, Explotación y Protección.

Cultivar otra curiosidad

Lo que también sabemos, y hemos elegido separar quirúrgicamente de nuestras definiciones de conocimiento, es que existen otros modos de practicar la curiosidad, y con ella el cuidado. Se trata de formas no englobantes y no colonizantes de vincular el deseo de conocer con la experiencia del mundo. Dentro de nuestra propia tradición de pensamiento —muchas veces, gracias a la inspiración en intelectuales indígenas—, surgieron, y aún persisten, propuestas menores, usualmente acusadas de poco o menos científicas, que buscan evitar la trampa del pacto originario y cuidar el valor del Misterio: aquello cuya existencia conspira activamente contra la Explicación.

En la década del sesenta, el filósofo francés Etienne Souriau reflexionó sobre los modos animales de conocer y relacionarse con sus entornos. Describía cómo la curiosidad practicada por aves, arañas, lobos e incluso plantas se traducía en una conversación polifónica entre especies, cuyo efecto principal era el desarrollo de habilidades expresivas y comunicacionales reconocibles en muchos de estos seres. Sostenía, por ejemplo, que los cantos del ruiseñor no eran una simple respuesta territorial instintiva, reproducida mecánicamente, sino el resultado parcial y cambiante de un proceso continuo de aprendizaje, basado en la emisión y recepción de cantos propios y ajenos. En palabras de la filósofa Isabelle Stengers, se trataría de la exploración y el acrecentamiento de las potencias de un “medio” que permite a las especies, inseparables de él, adecuarse gradualmente al trabajo de sostener y cuidar una reciprocidad entre perspectivas divergentes. No se trata de “avanzar” sobre el punto de vista ajeno, sino de “conversar” con él.

La curiosidad del ruiseñor no marcha a la velocidad del Progreso que nosotros aprendimos a desear, y su conocimiento tampoco se traduce como ocupación: no explica su entorno, experimenta con él. Esta conversación hace del Misterio un valor que exige otra práctica de Cuidado, una que reconoce que la interacción simétrica con el mundo amplía su habitabilidad y que todo ello depende de preservar la capacidad de respuesta de quienes lo constituyen. El Misterio es ese fondo inagotable de incertidumbre que caracteriza este tipo de saber, uno que busca respuestas, pero que debe aprender a esperarlas y a experimentar con ellas. Es similar a lo que Carla Hustak y Natasha Myers mostraron al revisitar las investigaciones de Charles Darwin sobre la relación entre insectos y orquídeas, hace más de un siglo. Llamaron “ímpetu involutivo” a las maneras en que animales y plantas —también algunos científicos— se involucran mutuamente a través de una ecología afectiva, moldeada por ensayos sensibles y creativos, accionados por las diferencias transespecíficas en un juego de seducción mutuo. Traducir la experiencia cantora del ruiseñor en un marcaje territorial o las estéticas de avispas y orquídeas al instinto es, sin duda, una explicación posible; pero obtenida a costa de sacrificar la propia perspectiva de ruiseñores, avispas y orquídeas sobre el asunto, aunque de ello no podamos más que asumir un acercamiento especulativo —la especulación, otra de las formas del Misterio.

Por supuesto, las reflexiones citadas se ocupan de animales y plantas con la intención de interpelarnos también a nosotrxs: aunque ni siquiera todo lo que llamamos “humano” comparte nuestra obsesión moderna por la Explicación. Los modos en que la filosofía tradujo la curiosidad animal y vegetal resulta, de alguna manera, análoga a lo que el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, en su trabajo con grupos indígenas amazónicos, denominó “equivocación controlada”: una práctica de conversación simétrica cuyo propósito no es eliminar la diferencia entre las perspectivas, sino intensificarla con la intención de subrayar la divergencia de las formas de vida implicadas. Este tipo de diálogo no sólo elude las operaciones científicas de englobamiento sino que se les opone activamente.

En el lenguaje que inauguramos en nuestro texto anterior, este modo de curiosidad se expresa como un gesto de Contra-Utilidad: no busca el avance del conocimiento, si por avanzar entendemos la reproducción del dualismo Ocupación/Reparación. Tampoco sostiene que el conocimiento en sí mismo permitirá cuidar el mundo, cuando sus métodos y objetivos arrastran los vicios etnocidas y ecocidas del par Protección/Explotación. Y, sobre todo, no se interesa por la elaboración de Explicaciones, porque son ellas las principales responsables de desterrar el Misterio.

En nuestro propio trabajo de campo, entre pastores y salineros indígenas de las tierras altoandinas, aprendemos constantemente sobre el valor simultáneo de la Curiosidad, cultivada a diario, y del Misterio, que debe sostenerse como gesto de respeto y reconocimiento hacia la conversación cósmica en la que todxs estamos involucradxs. No se trata, en ningún caso, de romantizar formas indígenas y no modernas de conocer, eso simplificaría la cuestión y nos devolvería a un binarismo deudor del pacto originario. Menos aún en los Andes, donde la continuidad del mundo, lograda en interlocución con Pachamama, depende de lo que la antropología ha llamado “ofrendas sacrificiales”. Independientemente de la justicia de esta traducción —que tal vez dice más de lxs antropólogxs que de los pueblos estudiados—, lo cierto es que la Curiosidad indígena exige entrar en conversación con los seres de la Tierra mediante la entrega de preparaciones culinarias, con la intención de instaurar canales de comunicación que permitan seguir multiplicando la vida. Estas “ofrendas” son intentos de diálogo, modos de captar la atención de Pachamama y de producir un intercambio, de experimentar con su retorno, aunque resulte imposible entender del todo lo que nos devuelve: aquí, “deducir” se reemplaza por “seducir”. Quizás también sea conveniente distinguir entre “experimentar”, como lo hace la Ciencia —es decir, como parte de un proceso de Ocupación que separa conocimiento y mundo—, de esta otra experimentación, que algunos pueblos llaman “experiencia”: producida en el interior de un “medio” y definida por la confianza en la incertidumbre que implica depender de voluntades que no nos pertenecen. Si tuviéramos que imaginar una comparación entre este ejercicio y el de la Ciencia diríamos que aquí no es necesario “conocer” para cuidar: es posible cuidar lo “desconocido”.

Podría reprochársenos que, al tomar demasiado en serio estos modos de conocimiento, abandonamos la Ciencia para abrazar la Religión, y eso nos impediría descubrir la verdad detrás de las cosas. Por eso, aunque nadie niega la importancia “cultural” de las prácticas indígenas de conocimiento, pocxs se atreven a hacer de ellas algo más que un objeto de estudio, de transformarlas en otra ofrenda para el Progreso. La reflexión que vale la pena recuperar y parafrasear aquí es la de Michel Serres: Religión no se opone a Ciencia, como si se tratara de discriminar entre creyentes y no creyentes, fantasía y verdad. Lo contrario a religión, decía el filósofo, es la negligencia: la diferencia que cuenta es entre quienes cuidan (religiens) y quienes no lo hacen (negligens). Entre quienes ocupan y explican el mundo y quienes intentan habitarlo y conversar con él, podríamos añadir.

La crisis actual del sistema científico nos empuja a una defensa casi ciega de sus bases modernas y mayoritarias: nos enorgullecemos de nuestra Utilidad y de nuestra contribución al Progreso —incluso cuando decimos criticar ambas cosas. Repetimos una y otra vez los mantras con los que hemos aprendido a reparar nuestra identidad colonizada: gritamos que denunciaremos las injusticias y que el conocimiento nos hará libres. Elegimos, con la misma fuerza, olvidar el grito de otrxs filósofxs y pensadorxs, como el colectivo Comité Invisible, que insisten en recordarnos que, si todo esto fuera cierto, ya seríamos libres y el Capitalismo habría caído hace mucho. Si no sucede, es porque nuestra curiosidad sigue atada a las promesas de un Futuro que, en lo profundo, sabemos que nunca llegará. El par Ciencia/Ocupación dejará de rodar cuando dejemos de convertirlo en el altar de nuestras ofrendas científicas: ninguno de los movimientos se detendrá si no se detiene el otro. Como sugería el antropólogo Pierre Clastres hace más de medio siglo, sólo alcanzaremos un verdadero diálogo con los Otros y con el Mundo cuando rompamos con el monólogo originario de Occidente. Y eso será posible únicamente cuando abandonemos ese maridaje entre razón y violencia que orgullosamente llamamos Ciencia.

Nada de esto supone, como alertamos previamente, sustituir una producción por otra, una identidad científica por otra. Se trata, en todo caso, de recuperar lo que aún queda de nuestra curiosidad no colonizada y reactivarla como algo exterior al par Ciencia/Ocupación. Una vez más, estamos frente a la necesidad vital de “parar de hacer”. Y conviene insistir: parar no significa inmovilidad ni derrotismo. Esta alternativa infernal es otra trampa. Parar de hacer, exige, al mismo tiempo, comenzar a hacer otra cosa: sin recetas, solo experimentación. La misma energía que desplegamos en nuestros laboratorios, en el espacio público, en los micrófonos abiertos, puede ser utilizada para, de una vez, instaurar una curiosidad alternativa y explorar nuevos devenires. La curiosidad por la que abogamos está ávida de movimiento, de relaciones de cuidado con el mundo, de interacciones, de su apertura pasional hacia otros y de la búsqueda y sostenimiento de aquello que el par Ciencia/Ocupación no es capaz de soportar: el Misterio.

José María Miranda Pérez y Francisco Pazzarelli

Spectra. Laboratorio de Antropología Especulativa

Septiembre de 2025. Córdoba, Argentina